スポーツ絵画論・スポーツする身体《後半》(玉木正之)

この原稿は、日本経済新聞の文化欄2013年10月7日~24日)に10回連載で掲載され、筆者(玉木)のホームページで少々書き加えられたものです。前半の1~5回に続いて、後半の6~10回も、ノーボーダー・スポーツにも発表します。

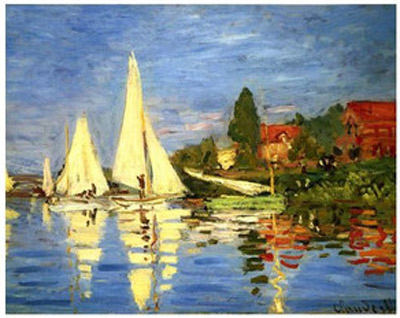

スポーツする身体⑥クロード・モネ『アルジャントゥイユのレガッタ』

スポーツする身体⑥クロード・モネ『アルジャントゥイユのレガッタ』

モネと言えば「睡蓮」。ニューヨークのMOMAで(オルセーでなかったのは残念だが)幅10メートル以上の作品を見たときは、興奮のあまり30分以上もその場に立ち尽くした。

そのことを画家の日比野克彦氏に話すと、「展示された本物の絵はライヴだからねえ」という言葉が返ってきた。

なるほど。その作品の前でモネは絵筆を握り、絵の具を塗りつけていたのだ。

とりわけモネ(やゴッホなど、印象派の画家)は筆遣いが独特なだけに、「ライヴ感」がより生々しくリアルに伝わってくる。つまり、眼前に現れ出る画家を、現実的に想像することができる。

画布の前に立って絵筆をふるう画家が現れる。と同時に画布に描かれた睡蓮もゆらゆらと動き出す。もちろん競技会(レガッタ)に出場するヨットも動き出す。セーヌ川の川面に映し出されたヨットや人の姿も河畔の小屋も、すべてが揺れる。

明治の文明開化でスポーツが欧米から伝わったとき、最初の訳語は「釣り」だった。次に「乗馬」。釣りや乗馬を楽しんでいる欧米人に、「What are you doing?(何をしている?)」と訊くと、「Playing a sport(スポーツをしている)」との答え。その訳語だろう。

のちにスポーツは、「遊戯」とも訳された。「運動」「体育」といった訳語が軍国主義とともに一般化する前、スポーツの原義に近い日本語訳だった。

ドガの描くレガッタはスポーツそのもの。ゆらゆらと長閑に楽しく豊かな非日常の時空間がライヴで眼前に動き現れる。

[caption id="attachment_16775" align="alignnone" width="150"] モネ『睡蓮』[/caption]

モネ『睡蓮』[/caption]

イングランドで生まれ発展した夏のスポーツは都市が舞台。

冬のオリンピックが雪と氷の自然のなかで行われるのに対して、夏のオリンピックは人工の競技場や体育館で行われ、マラソンも人工の舗装道路の上を走ること、と規則に定められている。

人間の肉体という自然の所産を、ヤハリ自然の所産である雪や氷の自然環境と一体化させるのがウィンター・ゲームなら、サマー・ゲームは人工物に囲まれて、より肉体という自然を際立たせ、意識するためのスポーツと言えよう。

ならば印象派の画家たちが好んで画題に選んだ競馬は、どんなスポーツといえるのだろう?

ドガは、着飾った都会人で溢れるパリ・ロンシャン競馬場の観客席の前に勢揃いする、馬にまたがった騎手たちの姿を描いた。

レース前の長閑な一瞬。しかし傾いた夕日の中に緊張感が迫る。出番前の「踊り子」の姿と同じだ。遠くには工場の煙。その日常の労働の場(工場)から離れた、非日常の時空間(競馬場)。

サラブレッドは自然の生物? それとも、人工の産物か? 走るためだけにこの世に送り出された美しい生物にまたがった騎手たちは、迫り来る非日常のゲーム(遊び)の一瞬を待ちかまえる。

色とりどりのパラソルを広げ、美しく高価なドレスに身を包んだパリジェンヌを見つめる騎手たちは、何を思う?

日常と非日常、人工と自然の交錯する瞬間こそスポーツが際立つのだ。

[caption id="attachment_16783" align="alignnone" width="157"] ドガ『踊り子』[/caption]

ドガ『踊り子』[/caption]

スポーツする身体⑧ルネ・マグリット『迷える騎手』

スポーツする身体⑧ルネ・マグリット『迷える騎手』

100メートル走の世界記録は9秒58。マラソンは2時間3分38秒。

だから、どうした? 早く目的地に行きたいなら、自動車に乗れば済む。なのに人間はなぜ走る?……と考え始めると、悩みは深く果てない。それは、なぜ生きる? と問うのと同じ。生きる意味……その答えを得るのは困難だ。

だから人は、100メートルや42.195キロに長さ区切り、とりあえず「速さ」という物差しで、走る意味、生きる意味の答えを得て、心の落ち着きを得ているのかもしれない。

しか、それでもし人間にとっての根源的な問いかけは、消えない。

なぜ走る? なぜ生きる?

シュル・レアリズムの画家ルネ・マグリットは、サラブレッドに跨って鞭をふるい、懸命に疾駆する騎手の姿を、何枚か描いた。騎手の顔は見えない。馬はたてがみと尻尾をなびかせて必死に走る。何処へ向かって? なぜ走る?

馬と騎手の周囲には九柱戯のピンが森のように立ち並び、寒々とした冷たい青空に向かって枯れた枝を、鋭く痛々しく何本も伸ばしている。

森? 青空? いや左右に幕がある。ここは舞台だ。「迷える騎手」と馬は観客に見つめられ、聴こえない音楽が響く中、見えないゴールに向かって疾駆し続ける。

人間は「迷い」ながら走るほかないのか?

幕が閉じれば観客は拍手をするだろうか?

F1レースを大好きになり、何度かサーキットに足を運び、テレビ中継を見続けたことがある。巨大な金属製のマシンが、地上最大と思える轟音を轟かせて、疾走する。その響きと輝きを身体で感じるだけで、快感は極まった。

そしてある日、一人のドライバーが壁に激突して死んだ。

そのとき私の脳裏をよぎったのは、ピカソの描いた「マタドールの死」だった。

音楽、料理、ワイン、ファッション……などの文化と、現代テクノロジーの粋を結集して催されるF1。それは、現代社会の祝祭だ。

そして闘牛も、衣裳、儀式、祈り、音楽、太陽……と、スペイン文化の粋を集めた祝祭である。

一方は、ガソリンの臭いを撒き散らし、他方は、牛の血臭に包まれ、そこに時折ドライバーやマタドールの血も混ざる。死と隣り合わせの祝祭。

両者は、スポーツの埒外に存在する営みとも言える。それだけに祝祭の色彩は、一層色濃く、多くの人々を昂奮と官能の世界へと導く。

F1マシンの未来性と猛牛の原始性。

ポスト・モダンとパンセ・ソバージュの邂逅。

牡牛の角に刺され、跳ねあげられたマタドールの顔は、恍惚感に満ちているようにも見える。

はたしてセナはどんな顔で、この世を去ったのか……?

最近のF1は安全対策が進んだ。

今スペインでは闘牛禁止の声もある。

祝祭の美と迫力はピカソが残した絵で十分だろう。

画家は「見えないもの」を絵に描いている、と断じて間違いないだろう。

人間の顔や姿を描きながら、実は人間の心を描く。

建物や山や川を描きながら、実は空気や風を描いている。

その人間が、どんな性格でどういう考えをする人間かを描き、その都会や村が、どんな空気に満ちた世界であり社会であるかを描く。

具体的なモノを描いて、抽象的なナニかを表す(もちろん抽象的なナニかをそのまま描く場合もあるが)。それが、画家の仕事というべきだろう。

ベン・シャーンの描く都会や人間は、間違いなく現代である。空気は乾いて冷たく、混雑したクルマや人混みで騒々しいはずの大都会が、なぜかひっそり静まり返っている。

それは都会に暮らす人々の心象風景にほかならない。

都会人の孤独。現代人の寂寞感。

そんななか、ベン・シャーンの描いた都会人はスポーツをする。仕事を中断しての昼休みか。労働者と思しき男達が何人か、工事中のフェンスに向かってボールを掌で打ち合う。あるいはバスケットボールを奪い合う。

しかし歓声は聞こえない。男達は確かにスポーツに熱中している。よく見ると一心不乱。だが、さほど楽しんでいる風ではない。

彼ら都会人は寸暇を惜しみ、僅かなスペースを見つけてスポーツを行う。

それは、現代社会のなかで、人が生きている微(かす)かな証(あかし)なのかもしれない。