サハリン・日本人の物語が続く島(3)「奈良さんの死とエリカ」(後藤悠樹)

今回は、1999年から2009年までサハリン日本人会の会長を勤めた奈良博さんのことを書こうと思う。日本人会の代表であった彼が、知識も経験もなかった私を最初に受け入れてくれなければ、現在に至るまで、サハリンに関わっていけるはずもなかった。それだけサハリンの日本人からの信頼も厚かった。

奈良さんはご両親とも本土の生まれのサハリン日系人二世である。彼は、32歳だった1999年からサハリン日本人会の会長として働きだした。高齢化が進み業務に困難が生じ始めてきた日本人会の責任と期待を一身に背負い働いてきたという。サハリンの皆からは、ロシア名の「ワレラ」と呼ばれていて、小柄な割に肩幅が広く、その優しい性格が顔ににじみ出ているような人だった。サハリンについて、右も左も、そして真ん中さえも分からない状態の私が、2006年に初めて訪れた時も、とても丁寧に応対してくれた。

当時、私はユジノサハリンスクに数日滞在した後、西海岸のホルムスク(旧真岡。人口約五万人のサハリン第二の街)へ移動する予定だったのが、奈良さんにその旨を告げるとすぐにホルムスクにいる日本人に電話をしてくれ、私と出会う日程を調整してくれた。そして、出発の朝もホルムスク行きのバスに乗せてくれ、ロシア人がやるように、お別れの握手をして別れた。

その後も私は奈良さんと再会出来る事を楽しみにしていたが、2009年1月20日午前、彼は自宅マンション駐車場で自動車事故に遭い、頭を強く打ってそのまま亡くなってしまった。彼が42歳の出来事だった。事故直後は、運ばれた病院から奈良さん本人が家族に連絡をしたらしい。しかし、非番で専門の医者がいなかったこともあり、重症化してそのまま亡くなってしまった。

奈良さんと私とのわずかな交流の中では、思い出らしい思い出はほとんどないが、その誠実そうな顔つきと、バスの中で別れ際に握手した彼の手が、とても力強かったことを思い出す。

私はその数日後にサハリンに到着し、日本人会の事務所を訪ねてみた。カーチャさんや白畑さんらは、何とも言えない表情をしながら淡々と仕事をこなし、奈良さんの使っていたノートパソコンの上には、お花が供えられていた。

「連絡先やら何やら、会員の情報がぜーんぶここに入っていたのに、ワレラが亡くなってしまって、パスワードがわからないので開けないのです」

植松さんが苦い顔をしながらそう言った。

私は、こんな時にサハリンへ戻って来て良かったのか。そして、私は何をすれば良いのか。何もかもがわからなかった。事務所全体が悲しみに包まれていた。

ほどなくして、奈良さんの四十九日の法要があった。メディアの取材はすべて断り、親しい友人や親近者のみの式だったが、以前から墓前に挨拶をしに行きたいと言っていた私だけは同行の許可を得た。

当日は晴れきっていた。雪で埋もれた郊外の墓地に白畑さんの運転する車で向かうと、すでに15人ほどの知人が集まっていた。踏みならされた雪道を、墓地の入り口から一列となって奈良さんのお墓へ向かうと、ひときわ泣きはらした顔の女性がいた。奈良さんの奥さんのヴィカさんだった。式は仰々しい挨拶があるわけでもなく、自然に始まり、みんなそれぞれにお菓子やお花を供え、それから誰かがタバコにライターで火をつけ、一吸いしてから雪に差した。

日本からは、支援団体である「日本サハリン同胞交流協会」(2012年12月に会員の高齢化により解散)を代表して浜中公美子さん(当時80歳)がやってきていた。彼女が日本語で挨拶をしてお経を唱えると、それを誰かが小声でロシア語に訳していった。

私は後ろの方で式に参加していたが、

「後藤さん、すいませんけど写真を撮ってもらえますか?」

と植松さんから言われると、リュックからごそごそとカメラを出し、お祈りしているその様子を、いたわるような気持ちで何枚か撮影した。

ひとしきり式が終わると、皆は真新しい墓標にそっと手を触れては、その場を離れていった。しかし、奥さんのヴィカさんだけはその場から離れられず、目を真っ赤にして泣きはらしていたが、そのうちに「ほら! もう行くわよ! いつまでもいたってしょうがないんだから!」と肩を抱きかかえられ、引きはがされるように連れていかれていった。

事務所で一緒に働いていたカーチャさんは、その後もしばらく残り、墓標から2、3メートル離れた場所で一人立ちつくしていた。静かに涙を流しながら、時折ぎゅっと握りしめたハンカチで顔をおさえ、彼の墓標をしばらくじっと見つめていた。何もできない私は、せめてその光景だけでも全て記憶に焼きつけておこうと思い、その様子を見つめていた。何とも言えない、やるせなさだけが残った。

式が終わると、奈良さんの自宅に移動してみんなで食事会となった。

部屋では、目がクリクリした可愛らしい小さい女の子がお母さんらに混じり、食事を運んだり箸を並べたりして、せっせと働いていた。年齢を聞くと、10歳だという。奈良さんの娘のエリカだった。

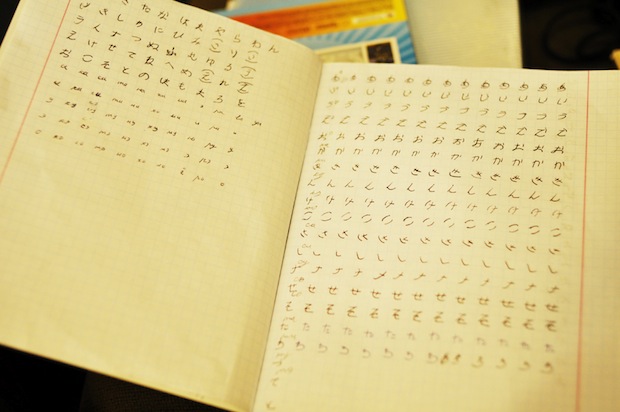

当時あまりロシア語のわからなかった私(今でもそう変わらないのかも知れない)は、彼女の格好の遊び相手となり、すっかり仲が良くなった。皆が食事をしている隣の部屋で、エリカは自分のおもちゃやノートを取り出し「これはパパが買ってくれたんだよ」と私に教えてくれた。そして、その中から可愛らしいハートのシールをひとつ私のカメラに貼ってくれた。

しばらくすると浜中さんが私たちのいる部屋にやってきて「少し休ませてちょうだいね」と言って、ソファーに深々と座って目を閉じた。するとエリカは急に小声になって「おばちゃん寝ているから、あっちの部屋行こう」と言った。

彼女は何の気負いもなく、自然にこうした気遣いができる子で、奈良さんの精神をしっかりと受け継いでいるのだなと思った。

自らの誕生日の三日前に父をなくしながらも、キラキラと笑うこの子は、父の死を、そして自らの役割を理解しているように思えた。せめて、このエリカの明るさだけが、気持ちが沈んだみんなの救いのようにも見えた。彼女はこれから、どのような女性に成長していくのだろうか。

[caption id="attachment_16531" align="alignnone" width="620"] この日の夜はさらさらとした雪が、音もなく何時間も、何時間も降り続けていた(2009年撮影)[/caption]

この日の夜はさらさらとした雪が、音もなく何時間も、何時間も降り続けていた(2009年撮影)[/caption]

2006年のある日、私がサハリンの日本人事務所を訪れると、奈良さんは、他の職員が帰った後も一人残って仕事をしていた。ロシア式の大きな窓の上の部分を少し開けて、たばこを吸いながら一心にパソコンに向かっていた。うす暗い外からは三月の冷たい空気が入ってくる。私が「写真を撮ってもいいですか?」と聞くと、そのたばこを人差し指と中指にはさんだまま立ち上がり、律儀に両手を前で合わせ、生真面目にカメラに向かってくれた。その時撮った姿が、しっかりと私のネガに残っている。今見返してみると、何だか奈良さんの性格をそのまま表しているようだった。

【DNBオリジナル】